政治极化是指人们越来越倾向于用“我们”和“他们”来描述当前的政治与社会,一个社会中的正常多样性越来越沿着一个维度发展,政治与社会共识变得难以达成。政治极化存在政党制度、经济发展不平衡、贫富分化、政治文化等多元成因,社交媒体竞选进一步强化了政治极化。聚焦社交媒体竞选如何强化当前美国政治极化的问题,运用框架化理论下的“级联网络激活模型”,可以发现总统候选人的框架建构加强了二元对立的框架竞争模式,在框架扩散中两党政治精英中建制派与反建制派的对立强化,传统媒体与社交媒体在框架选择中也存在差异,因而公众在对框架认知方面亦强化了观点对立的模式。在社交媒体竞选时代,民主党和共和党政治精英与各自的支持者之间形成了两个截然不同的信息闭环,各自的话语框架不断被强化,同时也迫使独立公众“选边站”,尽管信息的选择越来越具多元性,但民意却越来越呈现分裂与对抗。

易妍,168幸运飞艇-幸运飞艇官方开奖 副教授;

叶淑兰,168幸运飞艇-幸运飞艇官方开奖 教授

本文载于《社会科学》2023年第2期

媒体作为“第四权力”在美国政党竞选政治中发挥着越来越重要的作用。肯尼迪因在1960年第一次使用总统电视辩论成为“电视总统”;奥巴马因在2008年使用互联网募集资金以及与选民互动被称为“互联网总统”;2016年特朗普通过推特胜选,成为名副其实的“推特总统”。到了2020年的美国总统大选,在社交媒体上展开的竞选更加白热化。然而,伴随着社交媒体竞选时代到来的是愈演愈烈的党派对立与政治极化。有学者指出,尽管政治极化在美国并不是新现象,但当下的极化程度可以说是20世纪以来最高的,政治和社会共识变得难以达成。2022年美国中期选举也显示,民主、共和两党再次在经济、堕胎、移民等众多议题上形成明显对立,社交媒体平台上随处可见攻击对手的激烈言辞。党派之间的恶斗,相互否决已然成为今天美国政治的突出现象。

除了经济发展不平衡与贫富悬殊外,竞争型的政治模式、选举政治逻辑、政党体制以及政治文化等因素共同促进了美国政治极化的形成与发展。其中,美国政治传播模式的变化是不可忽视的因素之一。一方面,社交媒体日益成为人们获取政治信息的主要渠道之一,算法传播不断促进网络集群的聚合,人们因为观点的不同而相互排斥。另一方面,主流媒体与社交媒体展开更为激烈的交锋,候选人通过社交媒体“直通车”方式与选民直接互动,从而对主流媒体形成“倒逼”机制。使用冲突性、挑衅性语言与反建制框架的候选人在社交媒体中更容易胜出,这也导致美国政治竞选更可能激发民粹主义,产生“劣币驱逐良币”的现象。

本文聚焦社交媒体竞选时代如何以及为何强化了美国政治极化的问题,从政治传播学的角度探讨公共议题为何难以在不同党派及其支持者间形成共识。本文运用新的级联网络激活模型对美国两党政治精英围绕着新冠疫情所展开的议题框架竞争、扩散和强化的过程进行考察,探讨社交媒体竞选中的框架化过程与政治极化的关系。以期能对当前美国政治资源的竞争与政治制度的局限性问题提供一个融合政治学与传播学的跨学科思考。

社交媒体竞选时代美国政治极化的强化

所谓政治极化是指一个社会中正常的多样性越来越沿着一个维度发展,人们越来越倾向于用“我们”和“他们”来描述和感知当前的政治与社会。一方面,政治极化体现在政治精英在各个公共议题上的对立与竞争。在美国,两个主要政党——民主党和共和党之间的竞争已经从传统的关于政府干预经济的规模和范围的议题扩展到关于堕胎、避孕、同性婚姻、宗教自由、移民和枪支管制等社会与文化方面的斗争。另一方面,政治极化也体现在公众对公共议题的态度和认知的分化上。公众方面的极化在多大程度上源于政党之间的极化,学者们对此持有不同的意见。但不可否认的是,无论是政党的极化还是大众的极化都成为了今天美国政治的突出现象之一。

对于美国政治极化的成因,学者们尝试从不同的方面进行解释,存在政党制度、经济发展不平衡、贫富分化、政治文化等多元成因。其中,“竞争型政治”被视为形成美国政治极化的关键原因之一。徐理响认为,“竞争型政治”包含了“联邦主义+国家主义”的竞争型政治模式、竞争型选举政治逻辑、竞争型政党体制、竞争型政治文化、竞争型政治下的媒体分裂以及不断加剧的经济社会不平等,这些共同加深了今天美国的政治极化。为了竞争而对立,为了否决而否决。正如弗朗西斯·福山所指出的,在一个健康的政治制度中,“检查和平衡”是必需的,但今天的美国政治运行中却被“否决性政治”(vetocracy)所主导。而这样的政党之间的竞争反映在社会层面上则表现为高收入、高学历阶层与低收入、低学历阶层在许多公共议题上形成观点的差异,不同阶层之间的沟通遇到阻碍,形成了对峙。因此,目前美国政治的极化已不仅仅体现在意识形态和政治立场上的分化,而是一种身份认同与情感上的分化。当党派身份越来越作为一种社会身份时,不同党派的人越来越不喜欢和不信任对方。这样的情感极化无疑进一步加深了双方在公共议题上的观点分裂以及政治上的对立。

对于美国的政治竞选来说,一个主要的变化在于今天进入了社交媒体竞选的时代。如果说,在传统媒体时代,政治精英与媒体之间存在着一种如同“索引”的关系,即政治精英们拥有更大的力量去决定媒体的报道,而媒体的报道决定了公众对议题或政策的态度。那么,对于政治候选人来说,管理好主流媒体便是获胜的关键。但是,随着互联网与社交媒体的兴起,索引理论的提出者兰斯·班尼特(Lance Bennett)认为,“权威组织通过新闻媒体影响公共领域中的公民意见与行为”这一假设需要被重新评估。他指出,“今天是公共领域破裂的时代”。公共领域的破裂表现为公众意见的分化、虚假信息的增加、传统媒体传播效果的受限等等。

一方面,我们处在一个“高选择性的媒体环境”中,人们比以往更容易接触到政治信息,获取信息的渠道也更广泛;但另一方面,具有明显政治立场的党派媒体数量激增,公众的媒体选择被分流。主流媒体,例如《纽约时报》等,尽管有一定的立场偏向,但依然遵循新闻专业主义的标准,在观点的呈现上尽量全面与客观;而党派媒体则会显示出明显的意识形态和政治观点立场,突显自己的偏好和视角。有研究显示,观看具有明显党派立场的媒体内容4分钟,就能增加观众投票给该党派候选人9%的可能性。而对比传统媒体缓慢的融媒体之路,党派媒体更善于利用社交媒体平台影响公众的态度以及煽动情绪。例如,在特朗普的支持下,创立于2007年的布赖特巴特网站(Breitbart.com),由于其煽动性的新闻编辑与报道一跃成为美国新闻网站冉冉升起的“新星”。它声称在2016年美国大选中,该网站在31天内吸引了4500万的浏览者,创造了其英语政治内容与社交媒体的互动的最高纪录。

正如全燕所指出的,当西方主流政治阵营的领导者不断利用社交网络拉拢支持者,“社交网络将继续成为未来几年建制和反建制阵营之间极端化冲突的中心舞台”。社交媒体竞选时代进一步放大了美国竞选型政治制度、政治文化、经济不平等等原因所带来的政治极化。美国政治极化现象的出现由多种复杂的原因导致。但更为重要的是,政治极化“既是一个状态,也是一个过程”。除了对政治极化的成因分析外,我们还需要关注于政治极化被强化的过程,从政党精英和媒体、公众之间的互动去探讨其中的变化。框架化理论是一个讨论政治家们如何建构议题的框架,并把这些框架传递给媒体与公众,从而影响他们对这些议题的态度的理论,有助于我们从政治传播的角度去理解政治极化的过程性与动态性。

框架化理论:理解政治极化强化过程的传播学视角

“框架”代表着一种存储在我们记忆中,具有倾向性的数据结构。符号互动学家欧文·戈夫曼(Erving Goffman)认为,“框架”在人与人的互动中形成,人们使用某些特定的诠释框架使原本混沌的情景变得具有意义。正是这些“框架”为我们提供了某种思路或者视角去组织我们的日常经验。“框架”并不是一成不变的。我们记忆中的“框架”以及我们社会交往中经验累积的“框架”都受到了不同因素的影响。一方面,我们“框架”了事件与经验;另一方面,事件与经验也不断塑造我们理解与认知的框架。因此,“框架化”的概念包含了“框架”的形成与发展的过程,是一个过程性和动态性的概念。

在政治传播学领域,美国学者罗伯特·恩特曼(Robert Entman)认为,框架化是一个挑选既定事实中的某些方面在沟通文本中进行强调,从而进行问题的定义、因果关系的解释、道德的评判以及推荐评估的过程。在这个过程中,政府、党派精英、大众媒体、公众都是参与者。但最终哪一种框架成为了被共同接受的主流框架,这实质上是权力竞争的结果。因此,框架化分析经常被用于考察人们在公共生活中进行话语争斗与协商民主(deliberative democracy)的过程。如前所述,在美国“竞争性政治”的政治体制与政治文化下,各种公共议题都伴随着建制派与非建制派之间的话语斗争与协商民主的过程。为何在某些议题上共识越来越难以达成,为何政治极化不断地出现并且其程度越来越高?框架化理论是一个很好的理解政治极化强化过程的视角。

在传统媒体主导的时代,学者们发现政治议题的话语框架总是从政府到非政府精英,再到大众媒体,并通过文本的生产,最后传递到公众。在这个过程中,想法和信息的传递总是自上而下的,顶端的群体或个人拥有能力去创造和设定框架,而在底部的一般公众难以改变政治框架。某一特定框架不断地被强化,对受众的个人认知框架便产生了一定的影响。然而,社交媒体时代,互联网的即时性与互动性进一步加强,人们可以更容易参与到政治话题的讨论中。赛伊和卡斯特尔认为,这是一个人人都可参与的个人化政治时代,同样也是一个公众更容易被情感渲染,公众舆论越来越难以预测的时代。面对今天变化的政治传播环境,恩特曼对原有的框架化传递过程进行了反思,提出了新的“级联网络激活模型”(Cascading Network Activation)。

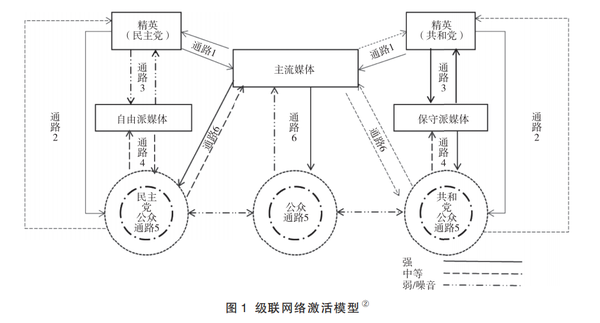

在“级联网络激活模型”中,很重要的一个改变就是:从政治精英到公众的信息通路更加多样化,而并不像以前一样,主要是通过主流媒体进行框架的传递。如图1所示,首先,我们需要把不同党派的政治精英分隔出来,而不能简单地统称为政治精英。这是因为在框架竞争方面,在党派间的观点进一步分裂的背景下,政治议题的框架化也呈现出更具竞争性以及更加分化的特点。

其次,在框架的扩散方面,虽然主流媒体仍可作为其中一种途径,但显然政治精英通过其个人的社交媒体账号对公众直接进行信息和观点的传达,在今天成为了可能。例如,美国前总统特朗普经常通过其个人推特账号(@realDonaldTrump)与公众进行互动,同时批评主流媒体提供了虚假新闻。他这样的做法也让部分支持者选择相信主流媒体并不可信的说法。另一方面,支持共和党的人更倾向于选择保守派的媒体获取政治信息,而支持民主党的人则会倾向于选择自由主义的媒体。目前大部分美国主流媒体,如美国有线电视新闻网(CNN)、哥伦比亚广播公司(CBS)等,都更偏向于采用了自由主义(偏民主党)的立场。而福克斯新闻(FOX)、布赖特巴特网站则更多地被视为保守派媒体。但是,保守派媒体的受众忠诚度却远远高于美国有线电视新闻网等自由主义媒体的受众忠诚度。因此,两个党派的精英正通过两个截然不同的媒体途径与各自的支持者进行互动,形成了两个互不交融的信息闭环。

再次,在框架化效果方面,在新的级联网络激活模型中,公众被划分为三组:一组是支持民主党的公众;一组是支持共和党的公众;还有一组则是立场中立的公众,他们更多地接收主流媒体的信息。当公众分别接收来自各自支持的党派精英以及媒体的信息和观点时,他们对某些特定议题的观点便会得到强化,从而形成不同的政治态度。不同党派具有竞争性的政治观点和立场往往集中体现在民主选举的过程中。不同党派的政治候选人通过对同一议题的不同立场的表达来争取各自的支持者。在这种情况下,接收特定渠道信息的不同党派的支持者也便越来越容易形成“我们”与“他们”的定位区分,而针对某个议题的共识则越来越难以达成。

那么,在社交媒体竞选时代,政党精英之间的框架竞争如何传递给公众,从而影响到社会共识的达成?政治精英们在竞选中对特定议题的框架化过程如何加深了政治极化的程度?基于级联网络激活模型,本文提出以下几个研究问题:

研究问题一:总统候选人的框架建构,如何加强了二元对立的框架竞争模式?

研究问题二:两党的政治精英们在对候选人建构的议题框架进行发展和传播扩展中,如何加强了建制派与反建制派的对立?

研究问题三:媒体在框架选择中,如何加强了传统媒体与社交媒体的框架较量?

研究问题四:公众在对框架认知方面,如何强化了观点对立模式?

议题的选择与分析方法

在每一次竞选中,美国民主党和共和党都会就政治、经济、社会、文化等各方面的议题展开辩论。候选人在不同议题上的立场影响着最后的选举结果。2020年突如其来的新冠肺炎疫情,让新冠议题成为了一个美国全民关注的议题,涉及经济、政治、社会、医疗等各个方面,并具有较强的辩论性。因此,本文选取2020年美国总统竞选中的新冠疫情议题,作为研究在社交媒体竞选时代民主党和共和党对议题进行框架化的案例。

(一)美国新冠议题的政治极化背景

2020年1月30日,世界卫生组织宣布把新型冠状病毒疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”。随后,尽管美国卫生部同样把新冠疫情设为“公共卫生紧急状态”(public health emergency),时任总统特朗普坚称“病毒在控制之内”,并仍在美国爱荷华州举行了规模千人的选举动员会。随着疫情在美国蔓延,联邦政府和各州政府之间在资源分配、防控政策上开始出现各种争辩。以纽约州州长安德鲁·科莫为例,作为民主党人的他曾多次和特朗普互相公开指责。而美国媒体也只能用“混乱”与“困惑”来形容特朗普政府在防疫上的表现。 “未能有效地利用统一的思想、设置匹配的机构以及设立明确的目标”是今天学者们对特朗普政府防疫失败的总结。而导致特朗普无法积极抗疫的很重要的一个原因就是2020年的美国大选。

每四年的美国总统大选,候选人总是围绕着不同议题开展辩论。候选人选择强调什么同时不强调什么,把这些议题置于某些特定的框架中,这不仅体现着不同候选人的不同立场,更重要的是,这是竞选策略中的重要组成部分,构成获得竞选资金与支持率的基础。在2020年美国大选中让特朗普纠结的是到底打“防疫牌”还是“经济牌”。在疫情暴发之前,美国经济的整体表现被认为是特朗普谋取连任的最大“政绩”。然而突如其来的疫情让特朗普政府几年来取得的经济成就变得黯然失色。当防疫与恢复经济在某种程度上相矛盾时,特朗普只能选择其中一个立场对新冠议题进行包装。

与之相对应的是特朗普的竞争对手,民主党候选人拜登毫不犹豫地把防疫放在了最优先的位置。拜登阵营抛出了多个竞选口号,其给出的信息是明确而有针对性的,即反对特朗普的“美国优先”“重建美好”“做一个为所有美国人的美国总统”。可以说,拜登阵营设定的这些信息就是由美国新冠疫情的发展所决定的。可见,在2020年美国总统大选中,新冠这个议题对美国政治经济社会生活产生极为重大的影响,被高度政治化,是竞选的核心辩论议题,同时也是极容易产生舆论极化的议题。

(二)分析方法

根据级联网络激活模型的要求,围绕着所选议题的框架化过程,本文的数据由以下几部分构成:

1.大选期间两次总统候选人电视辩论文本以及双方竞选网站上部分相关演讲的文本。这部分数据将用于分析两位候选人相关议题的框架建构部分。作为美国总统大选期间最受瞩目的活动,电视辩论往往是争议性议题最为集中的场合,同时也是影响选民看法,赢得支持率的重要场合。因此,大选期间电视辩论的文本提供了较为理想的分析候选人议题框架建构的文本。

2. 2020年8月18日至11月5日期间,民主党和共和党主要政治精英的推特(twitter)账号数据。2020年美国总统大选正式开启的时间是9月4日,民主党正式提名拜登为总统候选人的时间是8月18日,一个礼拜后特朗普被确定为共和党候选人。因此,选择8月18日作为时间节点的开始,11月5日投票日后一天作为结束,这样可以更好地覆盖整个竞选期间两位候选人对疫情相关议题的观点表达。通过Python获取这个期间拜登推特1295条,特朗普推特3522条。为了更好地挖掘两位候选人和其他政治精英的互动,笔者还爬取了民主党副总统候选人哈里斯(881条)、前总统奥巴马(134条)、国会众议长佩洛西(253条)、民主党美国佛蒙特州的联邦参议员伯尼·桑德斯(153条)、共和党副总统候选人彭斯(120条)、美国参议院共和党人领袖米奇·麦康奈尔(97条)的推特。

3.媒体数据方面,根据2016年总统竞选期间媒体的立场, 《纽约时报》被选为主流媒体的代表,美国有线电视新闻网和《赫芬顿邮报》(The Huffington Post)作为自由主义媒体的代表,福克斯新闻和布赖特巴特网站作为保守派媒体的代表。这些媒体在总统竞选期间对新冠疫情报道的数量非常庞大。如前所述,电视辩论是对议题辩论最为集中的场合,同样媒体对候选人电视辩论的报道也会集中体现了它们的议题框架。通过LexisNexis数据库,设置时间以及“总统候选人电视辩论(presidential debate)”的关键词搜索,共获取《纽约时报》20篇,美国有线电视新闻网105篇、福克斯新闻131篇。在《赫芬顿邮报》和布赖特巴特网站上分别获取40篇和56篇相关新闻。

4.公众反应方面,本文利用美国两大民意调查机构——皮尤研究中心(Pew Research Center,后简称皮尤)以及芝加哥全球事务委员会(Chicago Council on Global Affairs,后简称芝加哥全委会),在2020年到2021年间针对美国新冠议题所做的民意调查。通过“COVID-19”的关键词在它们的官网上搜索,筛选其中包含党派不同态度的调查后,共获得皮尤相关报告58篇,芝加哥全委会报告11篇。

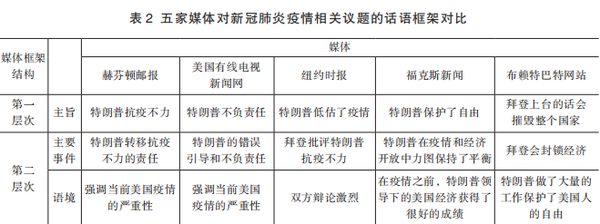

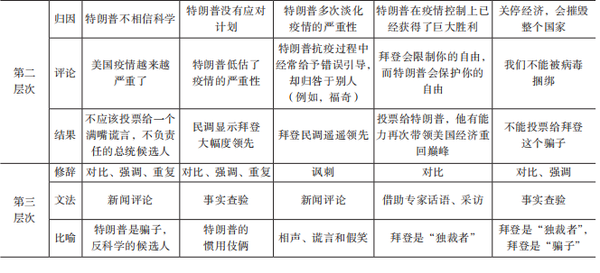

内容分析法与话语分析法用于对上述材料进行分析。内容分析法主要用于分析材料中的主题、主角、态度等可量化总结的变量。话语分析法主要用于挖掘框架元素(frame elements)及意义阐释。根据恩特曼的定义,框架由问题的定义(Problem definition)、因果解释(Causal attribution)、道德评判(Moral evaluation)以及方案(Treatment)四个元素组成。 我们通过话语分析法挖掘以上框架元素,并对比两位候选人及其所处党派政治精英的不同话语框架。媒体框架的分析有别于政治话语的框架分析。在结合恩特曼、甘姆森等人的研究后, 媒体话语的框架结构划分为三个层次,即包含新闻的主旨的第一层次;包含新闻的主要事件、语境、归因、评论以及结果的第二层次;以及包含新闻中所运用的修辞手法、文法组织以及比喻等微观层面的第三层次。换句话说,在两位候选人政治话语的框架分析的基础上,我们结合新闻报道的特征,加入对新闻主旨、新闻事件、新闻评论等元素的考察。

社交媒体竞选中新冠议题的框架化及其对政治极化的强化

针对新冠疫情防控优先,还是经济重启优先,是否需要封锁疫情严重地区等议题,民主党与共和党的政治精英们建构了不同的框架。而社交媒体的使用也使得这些框架的塑造更为口语化,用词更为庸俗化,更具情感化,从而更容易推动一些攻击对手的负面框架的呈现。两党政治精英们在社交媒体竞选中对美国新冠议题的二元对立的框架化过程,是如何推动了美国政治极化的强化,成为下文重点探讨的问题。

(一)总统候选人的框架塑造:二元对立竞争模式的加强

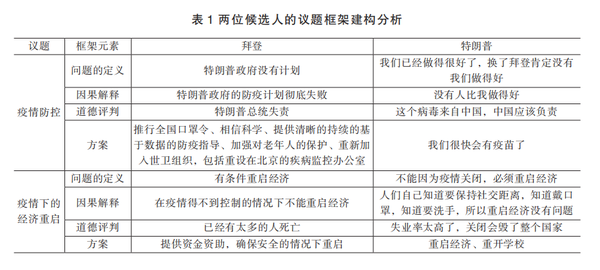

在2020年美国社交媒体竞选中,两党候选人形成了疫情防控和重启经济两个二元对立的话题框架(详见表1)。首先,在疫情防控方面,拜登的“特朗普无计划”与特朗普的“防疫成就”框架之间形成对立。拜登通过攻击特朗普政府疫情防控的失败,来唤起选民对当前政府防疫举措的不满,然后通过强调自己提出的一系列防控方案以获取选民的支持。在这个问题上,特朗普无法直接攻击拜登。他采取了一种防守以转移攻击的复合策略,防守策略主要表现为强调“防疫成就”框架。他一方面用否认与逃跑的方式采取“甩锅中国”的策略,一再强调所谓的“中国病毒”“中国责任论”以及“中国赔偿论”,从而把球踢给中国。另一方面,特朗普采取一种迂回攻击方式,称拜登是“北京(的)拜登”,拜登“领导”华盛顿精英容忍掠夺性的中国。因此,在面对拜登所建构的“特朗普应对疫情蔓延负责”的道德评判时,特朗普将责任的问题归咎到中国的头上以作为回应。

而对于是否应该重启经济的问题,拜登强调的“有条件重启”框架与特朗普推行“不能关闭”框架也产生了对立。双方的议题框架中都具有较强的解释逻辑和道德评判。拜登强调已经有超过20万的人因为新冠肺炎失去了生命,他试图以情动人来强调疫情防控的重要性。但特朗普则更强调的是失业率,人们不能没有工作,必须保持经济运转以及学校开放。双方在此议题上的明显分裂,也成为了本次大选争取选民支持的关键点。拜登与特朗普的不同框架展现了生命安全与经济发展之间的紧张对立与两难选择。

在总统竞选过程中,在野党候选人将在任总统的经济业绩与治理业绩作为参照系,在发起冲突性与攻击性框架上更具有优势。在任总统连任竞选的竞争力主要来自对政治资源的把控与较好的政治与经济业绩。而特朗普这方面表现的不足成为他连任失败的一大重要原因,这也说明框架的影响力与说服力并非只是语言游戏,而是还来自客观事实的支持。但由于总统竞选本身就是一场你赢我输的零和游戏,其固有的对垒性质也决定了总统候选人框架建构必然具有竞争性,极易呈现出一种二元对立的模式。

正如肯尼斯·伯克提出,认同在内容上存在同情认同、对立认同和无意识认同(或误同)。拜登一方面强调新冠疫情死亡人数获得选民的同情认同,另一方面则通过攻击特朗普防疫不力以及经济增长乏力,塑造一种对立认同。特朗普则通过大量的“自夸”的营销型话语来建构同情认同,他使用非常个性化的语言“自吹自擂”,激起一些共鸣。在大选过程中,他们通过不同的场合和平台反复地强调他们各自的议题框架,从而达到扩散和强化的目标,后面将进一步分析民主党以及共和党的党派精英们如何通过社交媒体来扩散和强化以上的话语框架。

(二)两党政治精英的框架扩散:建制派与反建制派对立的加强

在传统媒体竞选时代,反建制派言论难以得到充分的表达,反建制派候选人也难以胜出,然而社交媒体竞选时代则为反建制派候选人的崛起提供了契机。 网络社会的结构中并没有所谓的“中心”,其结构是扁平的,信息是流动的。在权力更为扁平的社交媒体时代,总统候选人的产生与胜选可以凭借社交媒体直达公众,而跨越党内政治精英。特朗普在2016年赢得竞选的胜利表明了党内精英支持已经不再是总统胜选的一个必不可少的前提条件。2020年即使特朗普以现任总统身份竞选连任,其话语框架依然没有获得党内精英的支持,他依然凭借个人社交媒体发力。然而有意思的是,网络是开放的,信息流动却是封闭的。竞选期间两位候选人的竞争成为建制派与反建制派之间的竞争,他们的自由信息流动只发生在各自空间内,但在彼此空间之间却是缺乏流动的,以至于形成两个信息的闭环。

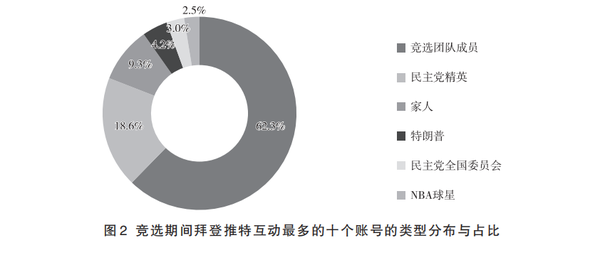

第一,拜登的框架代表了建制派的立场,在民主党精英中扩散,在较大范围形成一致的话语框架。对比拜登和特朗普大选期间在推特上互动最多的前十个账号的类型分布与占比,可以看到,拜登的推特有超过80%都是在与民主党成员互动,其中62.3%是与其竞选团队成员,特别是搭档哈里斯(@KamalaHarris)的互动,拜登有98条推特(37.2%)在提及或者转发哈里斯推特的内容(参见图2)。除此以外,接近20%的推特在和民主党主要的政治精英进行互动,包括前总统奥巴马及其夫人米歇尔、希拉里等。这些民主党精英的推特内容与拜登的“特朗普无计划”的话语框架保持高度一致。例如,在一段视频中,前总统奥巴马与拜登同时出镜,介绍了在他们执政时期早已有一本长达69页的有关传染病大流行的行动指南。但显然,特朗普政府把这个行动指南置于脑后了。

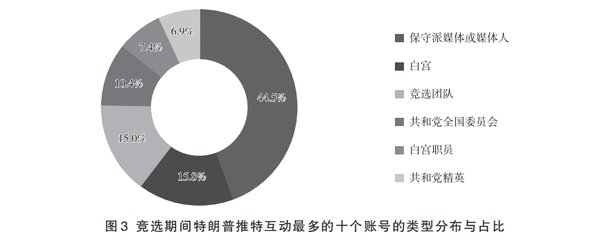

第二,特朗普的框架反映了反建制派的立场,即使在建制派的共和党精英中的扩散仍然相当有限,难以形成一致的话语框架。与拜登不同,在特朗普前十个互动最多的推特账号中,共和党成员的占比并不高,只有10.4%(参见图3)。但是,特朗普倾向于转发保守派媒体,如布赖特巴特网站或者保守派媒体节目主持人的推特的内容来强化自己的观点和话语框架。另一方面,只要有媒体对疫情防控做正面报道时,他便立即回应,从而再次把话题置于他的“防疫成就”的框架中。

作为特朗普竞选搭档的彭斯并没有进入到特朗普互动最多的前十名的账号名单中。特朗普在推特上与彭斯的互动仅有20条,大部分的内容为提示网民他们正在各州进行巡回拉票活动。在彭斯的120条推特中,也仅有5条是与新冠疫情有关的内容,这与他作为美国新冠疫情工作小组组长的身份并不相符。他的这些有关疫情的推特内容也并没有配合特朗普的“防疫成就”框架。共和党精英并没有为特朗普的“防疫成就”框架站台。

第三,跨越党内精英的直达媒体或公众的框架扩散,对传统党内精英框架扩散模式形成挑战,并反建制派的崛起提供了平台。如果说拜登作为民主党总统候选人,他所建构的有关新冠疫情的话语框架在民主党主要精英的话语中得到了进一步的加强和扩散,那么特朗普的有关话语框架并没有在共和党的主要精英中得到强化和扩散。但是,反建制派总统候选人可以借助社交媒体采用直通车模式直达媒体与公众,直接影响选民而拥有更多操控竞选的权力。一旦候选人竞选成功,所在党派为了自身政党利益,再转而对当选总统持支持态度,形成一个以社交媒体“倒逼”党内精英的模式。但是,我们可以看到这也进一步加深了建制派(精英)与反建制派(草根)之间的鸿沟。

(三)媒体的框架选择:传统媒体与社交媒体框架较量的加强

在政治竞选的过程中,候选人的政治话语不可避免地成为传统媒体与社交媒体的的主要消息来源。然而,作为“把关人”的传统媒体工作者们,总是会根据自己所认定的读者需求以及所在媒体组织提供的工作规范,对消息来源进行筛选、增减、包装或综合。媒体话语框架并不会被直接说出,而总是被隐藏在新闻的标题、导语、主要新闻事件的描述以及新闻评论等话语中。对新冠疫情报道中传统媒体话语框架结构的分析表明,不同立场的媒体之间截然不同的框架选择(详见表2)。然而在社交媒体竞选的时代,支持民主党与共和党传统媒体之间的框架的竞争逐渐让位于传统媒体框架与社交媒体框架的竞争,从而打破了传统媒体框架在总统竞选中的主导地位。

第一,自由主义传统媒体与拜登框架保持一致并占据优势。倾向于民主党候选人的《赫芬顿邮报》以及美国有线电视新闻网,与拜登在总统电视辩论中的政治话语保持了高度的一致,它们的报道多次延续拜登的“特朗普没有计划”的话语框架,一方面报道目前疫情的严重性,一方面批评特朗普低估了疫情的严重性。例如,美国有线电视新闻网特别推出了一个栏目叫做“事实查验(Fact Check)”,对特朗普和拜登在电视辩论中的言论进行验证。在这个栏目中,特朗普的言论在经过“事实查验”后发现都是错误的,而如此同时,拜登的说法经过“查验”后都是正确的。有意思的是,保守派媒体布赖特巴特网站同样设立了这样一个“事实查验”的栏目,但这个栏目则集中指出拜登的言论是不正确的,而特朗普说的都是正确的。由此可见,自由主义媒体和保守派媒体形成了显著的对立状态。双方都称自己在做“事实查验”,但却是截然不同的两种结果:一方认为特朗普失责,而另一方则认为特朗普已经做得很好了。

第二,保守派媒体虽然与特朗普框架保持一致,但在数量与音量上均处于劣势。当自由主义媒体或主流媒体大多与拜登的话语框架保持一致时,保守派媒体则和特朗普的话语框架保持高度一致,即强调特朗普政府抗疫的成就,同时认为拜登如果当选,则是“独裁”的开始。无论福克斯新闻还是布赖特巴特网站都更聚焦于新冠疫情中的经济问题。它们都试图强调在疫情来临之前特朗普领导下所取得的巨大的经济成就,由此推论,在疫情过后,特朗普会再次带领美国获得同样的经济发展。

第三,基于社交媒体的少数“逆袭”模式的出现。无论是2016年大选还是2020年大选,民主党候选人都获得主流媒体“一边倒”的支持。但特朗普凭借在社交媒体中发布的冲击性言论,引起主流媒体的跟进报道,反而获得了话语主动权。2020年大选特朗普在获得少数几个保守派媒体支持的基础上,依然依靠社交媒体对主流媒体进行“倒逼”。由此可以看到,民主党与主流媒体的框架合力极为容易受到来自社交媒体边缘人群的挑战。

主流媒体记者因为不愿意扎根中西部、南部以及农村地区去理解基层人士的想法,这些少数边缘群体因社交媒体的赋权而拥有力量,这时候总统候选人的社交媒体策略就显得极为重要。传统媒体和和社交媒体个体账户在框架设定上的矛盾加深。 传统媒体的框架设定甚至可能激起来自社交媒体的对立框架设置。而这些对立框架设置可能是杂乱无章的,没有统一的框架,但是有一个共同点,就是出于对主流的反对。因此,在社交媒体竞选时代,主流媒体的支持未必是一个有利因素,它可能会更容易刺激一股“为反对而反对”的力量。

(四)公众的框架认知:观点分裂模式的强化

如前所述,在今天的政治信息环境里,受众有着更多的信息渠道选择。但是,高选择度的信息环境并不意味着受众选择的多元化。恰恰相反,媒体内容和媒体的使用出现了碎片化,受众的选择呈现极化的趋势,而民意也因此出现两极的分化。对于2020年美国总统大选,美国著名的民意调查机构——皮尤研究中心把它称之为:“充满政治分化、阴谋论以及不同新闻消息来源的大选”。从公众框架认知的角度,可以发现以下三方面特征:

第一,对于新冠疫情这个议题,两党的支持者的看法和态度迥异。通过前文从候选人到两党精英,再到不同立场媒体的框架对比,我们可以看到两党对新冠疫情所建构的不同话语框架。当民主党方面更多地强调新冠疫情为一场前所未有的公共卫生危机时,85%的民主党人把它看成是对美国公共卫生的巨大威胁,却只有45%的共和党人持有这种看法,85%的共和党人认为重振经济才是更重要的议题。而这种看法无疑是在对特朗普所强调的框架的认同,即经济重启优先于疫情防控。可以看到,美国对于新冠疫情的公共舆论是分裂的。

第二,两党的支持者在对待信息源的态度上存在巨大的差异。以总统候选人社交媒体账号为直接消息源的受众,对传统媒体的报道更具有批判性。在今天,政治精英与公众在社交媒体平台上的直接互动,成为了重要的政治框架化渠道。调查显示即使同为共和党人,依赖于特朗普以及白宫作为直接信息源的人和依赖于媒体作为信息源的人在对疫情的看法上存在着显著差异。直接从特朗普处获取信息的人更愿意相信疫情被夸大了,同时也认为媒体对疫情的报道非常不准确。换句话说,对于共和党人的支持者来说,被视为“权威”消息源的特朗普,比主流媒体更具议题框架的建构能力。特朗普长期输出的“假新闻”话语,也让共和党的支持者对主流媒体更加批判。但是,另一方面,超过90%的民主党人认为特朗普有关新冠的信息具有强烈的误导性。由此可见,党派的身份显著地影响了受众对媒体的选择以及对其的信任度。

第三,中间选民在框架选择中“选边战”。在过去数十年间,美国选民的党派分歧呈现不断扩大的趋势,不同政治阵营的选民对于同一个领导人的不同评价之间的差距日益扩大。在1972年,共和党选民肯定尼克松总统表现的比例与民主党选民之间的差别是 36%,但到了2004年的小布什总统这个差别上升到71%,几乎是30年前的两倍。具有强烈党派认同的选民(即两党党员)群体规模在过去20多年间均未发生重大变化,但“独立选民”的比例在2019 年时,达到34%。 “独立选民”在选举中根据党派的不同框架进行“选边站”。在2020年大选期间,60%的“独立选民”认为新冠疫情是目前最严重的威胁。而这一观点是和民主党选民接近的。这也解释了为何最后民主党在新冠议题上的框架获得了更广泛的支持,从而有利于候选人拜登的当选。因此,总统候选人的框架设置、框架扩散以及社交媒体的使用策略对于影响中间选民的态度具有重要的作用。

对照恩特曼的级联网络激活模型,我们需要反思模型中有关中间选民这部分。恩特曼的模型中仍有相当一部分的分量给立场中立的公众群体。然而,从新冠议题的案例分析来看,这部分人群依然会“选边站”。换句话说,在某些议题上,并不存在模型中的所谓立场中立的公众部分。而这恰恰就是我们所讨论的政治极化现象。在政治极化的背景下,立场中立的公众不断被压缩,而不同党派的支持者们更容易在社交媒体竞选时代形成观点、态度甚至行动上的对立。

本文尝试以美国两党政治精英对新冠议题的框架化过程为切入点,描绘在社交媒体竞选时代,一个公共议题的不同框架如何从党派精英传递到公众的过程,分析这个过程如何强化了政治极化。基于级联网络激活模型,可以发现美国民主党和共和党政治精英针对新冠议题提出了竞争性的话语框架,并通过各自的媒体途径对各自的框架进行不断的强化。相较于拜登和民主党的精英们在这些社交媒体平台上形成了紧密的互动团队,在议题的话语框架上保持了高度的一致,共和党的政治精英们则没有为特朗普站台,特朗普更多的是通过保守派的媒体或媒体人在社交媒体上进行议题框架的扩散与强调。这些框架最后传递给各自的支持者,形成了截然不同的观点和态度,同时也迫使中间选民“选边站”。 这样一个在政治精英—媒体—公众之间形成的框架化过程让我们看到在社交媒体平台传播下,尽管信息的选择越来越具多元性,但民意却越来越呈现分裂与对抗。

基于以上对社交媒体竞选如何强化了美国政治极化的过程性考察,本文提出以下三个方面的反思:

第一,对社交媒体政治精英与公众沟通模式的反思。在今天,美国的政治精英们已经离不开社交媒体平台。在2021年国会山事件后,被各大社交媒体封锁账号的特朗普不得不另寻出路。他绞尽脑汁地开拓新的社交媒体平台。终于在2022年2月16日,他在自己的公司开发的社交媒体平台—— “真相社交”(Truth Social)上宣布重开个人账号。可见,对于美国的政治精英们来说,掌握了数字权力,意味着拥有了更多的资源和途径去“形塑”民众的政治态度和行为。美国的政治议题博弈越是激烈,运用大数据以及虚拟现实(VR)等技术进行框架竞争的手段就更加多样化,框架的竞争与扩散也将更加高效与精准。但同时也更容易形成观点极化的各个网络“群组”,出现一种分裂的“网络巴尔干化”现象,即某一子群成员的互动更倾向于在现存子群中的互动,而不是形成“全球村”或全球化式的互动。网络空间的群体成员避免和外来者、陌生人接触,他们共有的人格特征变得更具排他性,形成意识形态同质的“兴趣共同体”。正如在案例考察中所展现的,民主党与共和党两个阵营越来越异质化,而中间派变得更为匮乏。社交媒体时代的竞选无疑更强化了今天的美国政治极化。

第二,对美国政治制度以及政党体制的局限性的反思。不断加深的美国政治极化,显然给美国的民主制度和民主自由价值理念带来更大的挑战。当下美国政党政治呈现一种“十字撕裂”状态,如果说两党间纵向撕裂的表现是党派“极化”,那么横向撕裂的标志则是党内上下层间愈演愈烈的民粹主义。特朗普执政后,推动共和党的整合,其传统保守主义和反全球化/本土主义两种价值观突显。但是,民主党的内部整合则比较滞后。社交媒体的发展造成了更加激烈的政党博弈与政党内部分化,必将推动政党进一步的改革、重组与重生。正如福山所指出,在美国多重的分权制衡政治体制下,党派的分裂、利益集团的施压、政治极化并不是故事的结束。其后果可能是更为“灾难性”的“否决政治”与政治僵局。当民众被置于两个截然不同“回音室”中,各自的立场不断被加固,情绪被煽动,这是否意味着民众智识的进一步僵化。如何进一步进行政党政治与选举制度的变革,避免政党发展的“十字撕裂”,重新凝聚自由民主的共识,这是目前许多西方民主国家急待改革的问题。

第三,对中国如何应对的反思。美国政客通过反华框架,把中国作为对立面进行攻击,把美国抗疫不力的造成的集体沮丧、愤怒以及悲情投射于中国,企图在美国国内形成一种心照不宣的对华“投射性认同”。美国两党在对华政策上的框架竞争主要体现为民主党更多使用价值观与意识形态框架,而共和党更多使用经贸与安全框架。对于中国来说,如何避免成为西方国家国内政治框架中的反对主角,应对西方现有的“反华”框架,需要加以深入研究,在掌握西方民主国家议题框架化规律的同时,加强对于涉华框架演进趋势的研判,以防患于未然。

来源|2月28日社会科学杂志微信公众号

编辑|卢昱舟